章淹:开国大典的天气预报员

当接到开国大典天气预报的任务时,章淹只有24岁。

1949年9月30日,在经历了再三的分析和讨论后,章淹在第二天的预报天气图上签下了自己的名字。

她是那天的值班预报员。而她所在的华北观象台为了这一天的到来,已经做了几个月的准备。

|

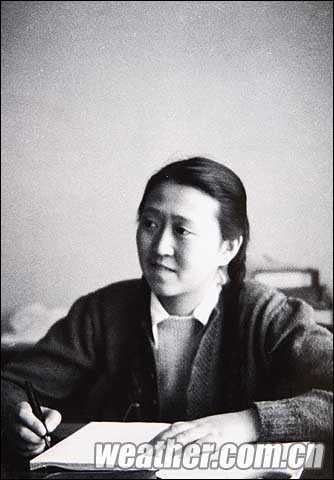

二十几岁的章淹(图片提供:章淹)

章淹出生在浙江上虞一个书香门第的家庭。她的父亲章廷谦是和鲁迅同时代的作家。章淹从小受父母影响爱好文学,也曾打算进入大学后学习法律,但一本《居里夫人传》改变了她的命运。

“我本来真没想过学气象。”但就在章淹快考大学的时候,一本刚翻译成中文的《居里夫人传》流行了起来。章淹的父母看了这本书后深受感动,便想让女儿学物理。当时他们一家在昆明住在国立西南联合大学的宿舍,同住在一个院子里的有著名物理学家吴大猷和饶毓泰,他们也赞成她学物理。同时抗战的氛围也影响了她。“当时最重要的一件事情就是抗战胜利。当时觉得中国又没飞机又没枪炮,应该要为国家做点事情。”

章淹在西南联大念物理系的那段时间,经常有飞机来轰炸,她发现天气状况的好坏决定了飞机会不会来,“觉得天气预报挺重要的”。于是她从物理系转到了气象系,从此开始了她的气象生涯。

1946年西南联大解散。1947年章淹从清华大学气象系毕业,进入华北观象台工作。1949年解放后,这个被华北航空处通讯科接收的观象台一共只有四名预报员,章淹是其中年龄最小的,也是其中唯一的一名大学毕业生。

“当通讯科通知要准备开国大典的天气预报时,我们都很兴奋”,年轻的章淹并没有想到这是一个政治问题,只是单纯地觉得这个活动很重要。

|

当年气象台每天只有一张地面天气图(来源:中国气象频道)

他们随即开始查找历年十月一日前后北京的天气资料。当时的华北观象台并没有多少这样的资料,有的都是日本人留下的,但他们在撤离时把大部分资料都烧毁了,“有些破木箱里还有一些没烧完的,我们就去那里翻”。但这些零星的资料并不能满足章淹他们的需求,他们就骑车去清华的气象台找,“那里的图比较多”。

“那时候我才做了一年多预报员,觉得以前十一下雨比较少,所以一开始并没有太担心会有雨。”当历年的资料显示十一前后下雨的次数并不算特别少时,章淹开始感到有些紧张。