气候变化问题的“非主流”思考:事实与逻辑

|

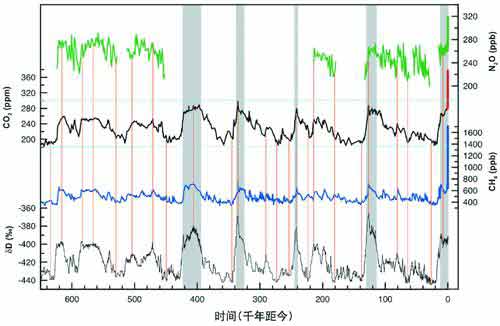

图一:南极冰芯资料,覆盖65万年。其中:δD为氘的变化,代表局地温度。阴影带状区域表示当前和以前的间冰期暖期。

自2007年IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)第四次评估报告公布以来,在气候变化问题上,一种主流理论就获得了“政治正确性”的地位,它由3个主要环节组成。

1.大气CO2浓度从工业革命前的280ppmv升至450~550ppmv后,全球平均气温可能将上升2℃~3℃;

2.若全球平均气温上升2℃以上,将可能给人类带来重大影响,突出地表现为海平面上升、物种灭绝、极端天气事件频率增加、热带传染病北上、全球粮食短缺、水资源供应不足,地区冲突增加等;

3.世界各主要国家必须立即采取各种行动,减缓全球变暖,使2050年CO2排放量降低到1990年排放水平的50%,且越早采取行动损失越小。

事实上,学术界对这个理论的质疑之声从来就没有中断过,但是这种质疑之声很少为公众知晓。2007年IPCC获得诺贝尔和平奖,主流理论事实上已经被视为近乎真理,进而成为政治家们在国际政治、外交博弈中的工具。

使公众能均衡地了解各方见解,是社会理性的基础。2007年2月IPCC第四次评估报告第一工作组报告正式发布后不久,笔者曾撰文正面介绍了主流理论(见《从气候变化到环境伦理》《科学时报》2007年3月19日五、八版)。现在,主流理论如日中天,一些势力正有组织地大力渲染主流理论,笔者认为有必要客观介绍学术界的质疑。

颠倒:因与果

主流理论能被广泛接受,有两个非常扎实的论据:20世纪,尤其是后半叶,大气中温室气体的浓度明显增加和气温明显升高。对这两个论据,质疑者甚少,几乎可以视为定论(对“气温明显升高”的判断,仍有少数学者持有异议)。

IPCC第四次评估报告第一工作组报告中,真正打动笔者的是覆盖65万年的南极冰芯资料(见图一)。

数据显示,过去的65万年中,地球经过了几次冰河期与冰间期的交替。冰河期温室气体浓度下降,而冰间期温室气体浓度上升,但整个波动被控制在一定的范围之内(以CO2为例,图中蓝色横线标出了65万年来的波动范围)。而今,温室气体浓度远超出历史上任何一次冰间期的水平,大自然控制温室气体浓度的稳定机制被打破。这无疑是对主流理论最有力的支持。

图中δD为氘的变化,代表局地温度。它与各温室气体的浓度显示出相同的走势。然而,如果是温室气体浓度的变化导致的气温变化,那温室气体浓度的变化应先于气温的变化,至少不应滞后于气温的变化。而有细心的学者发现,情况可能相反。

笔者在图一中从δD曲线的主要局部极值点引出了一些纵线,借以比较各曲线的相位。容易看出,在很多情况下δD曲线的转向早于、快于温室气体浓度。这是否意味着是气候变化驱动了温室气体浓度的变化?因果关系的这一颠倒,对主流理论是颠覆性的,它至少表明,温室气体浓度变化导致气温变化这一判断值得商榷。